Robótica

Antonio Caballero

Señoras y Señores:

El Doctor Rafael Riveros, coordinador con sus colegas Luis Alejandro Moscoso y Juan David Hernández de este mamotreto que se titula “Decisión en laparoscopia, introducción a la robótica”, me ha hecho el honor de pedirme que lo presente y que lo presente aquí en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. Un honor bastante absurdo, y por completo inmerecido, si se tiene en cuenta que yo no tengo la menor idea de lo que es la laparoscopia: leo en Google que es una técnica de cirugía mínimamente invasiva mediante el uso de un tubo que se llama laparoscopia, palabra de etimología grecorromana; pero hasta ahí llegan mis conocimientos. De robótica sé algo más: lo que sabe cualquiera que haya leído unas cuantas novelas de ciencia ficción. Es decir, no mucho. En todo caso le agradezco el honor al doctor Riveros, por inmerecido y absurdo que sea.

La palabra robot tiene menos de un siglo de existencia. La inventó en 1922 un escritor checo, Karel Čapek coterráneo y contemporáneo de Franz Kafka, y en cierto modo su compañero de pesadillas, para designar un invento de la ciencia ficción: los humanoides artificiales. Como todos los seres imaginarios de la ciencia ficción, los robots terminaron por convertirse en realidades: como el submarino o los viajes a la luna de Julio Verne. Pero, como casi todo lo imaginado por los hombres, también venían de los más antiguos sueños de la especie: volar como los pájaros, vivir eternamente, etcétera. Un robot – la palabra se deriva del checo “robota”, que quiere decir trabajo forzado, según aprendo en la introducción a este libro del doctor Juan David Hernández – es un sirviente sin voluntad propia. Disponer de alguien que haga por uno lo que uno quiere, pero no quiere hacer: lo difícil, lo tedioso, lo peligroso lo obligatorio, lo necesario, lo inevitable, ha sido una antiquísima ilusión de la humanidad. Y por eso se inventó la esclavitud. Huysmans, un escritor francés del siglo XIX, llevó la cosa a su extremo: “¿Vivir? Los sirvientes lo harán por nosotros”.

Pero la esclavitud nunca ha sido verdaderamente satisfactoria, no digo ya para el esclavo, sino para el dueño. Por sometido que parezca el esclavo, por aplastadas que hayan sido su personalidad, su dignidad, sigue siendo, al fin y al cabo, un ser humano. Tiene un alma. No pretendo empezar a definir aquí una vez más qué es el alma, pero la voy a resumir en la existencia de una voluntad autónoma. Dos cosas son constantes en la historia: el ansia de esclavizar al prójimo, y la terca resistencia del prójimo a dejarse esclavizar. La resistencia a la obediencia.

Hay un famoso “Tratado sobre la esclavitud voluntaria” escrito en el siglo XVI por Étienne de la Boétie. Pero la voluntad de servidumbre no es de fiar: no dura para siempre. El esclavo, o, si no, el hijo del esclavo, protesta, se queja, se rebela. En la mitología judeocristiana es ahí donde aparece el antiquísimo conflicto entre Dios y el Diablo: el ángel rebelde que se negó a adorar a su Señor diciendo con insolencia, y en latín: non serviam. “No serviré yo a un amo”. Y por eso en el imaginario de los hombres, y tal vez también en el Dios, siempre ha existid el anhelo de encontrar un sirviente verdaderamente sumiso, que no proteste ni se queje ni se rebele: que no tenga voluntad. El esclavo absoluto. Como el yinn de los cuentos árabes: el genio poderoso que es a la vez dócil esclavo de la lámpara.

Dentro de la propia Praga fantasmagórica de Čapek y de Kafka vivía ya en las leyendas, desde hacía siglos, el golem del folklor judío de la Edad Media. Un sirviente perfecto, en tanto que sirviente. El golem más célebre fue un ser vivo que fabricó a partir de la materia inerte el sabio rabino Judá León en el siglo XVI. Le insufló vida y fuerza con palabras cabalísticas, y le encomendó la aburrida tarea de barrer los pisos de la sinagoga de Praga. Una copia, o más bien caricatura, del hombre Adán formado del barro por Dios. En principio, ni Adán, en el Paraíso, ni el golem en la sinagoga tenían voluntad distinta de la su creador respectivo. Pero uno y otro empezaron a aburrirse. Adán pidió primero una mujer para que lo acompañara en los interminables días del Paraíso, después quiso probar una fruta. El golem en los primeros tiempos barría muy bien, pero después el rabino tuvo que destruirlo porque, como habrán adivinado ustedes, un buen día también él desobedeció a su creador y empezó a matar gente.

Porque era casi humano. Jorge Luis Borges, en un poema, lo llama “aprendiz de hombre”.

Era de esperarse. Un fenómeno muy parecido se presenta muy lejos de la judería medieval de Praga, en el otro extremo geográfico y espiritual al mundo: en el Haití de los esclavos revolucionarios de finales del siglo XVIII, donde aparecen los zombis. Muertos vivientes, cadáveres resucitados mediante los ritos mágicos del vudú, que están obligados a obedecer al brujo que los ha rescatado de la muerte. Algo así se le ocurrió también en Suiza, a principios del XIX, a la escritora Mary Shelley: el monstruo creado por el doctor Frankenstein a partir de retazos de muertos, en un principio sensible y obediente pero que por falta de cariño decide vengarse de su creador. Decide. Por su propia voluntad. El problema está ahí.

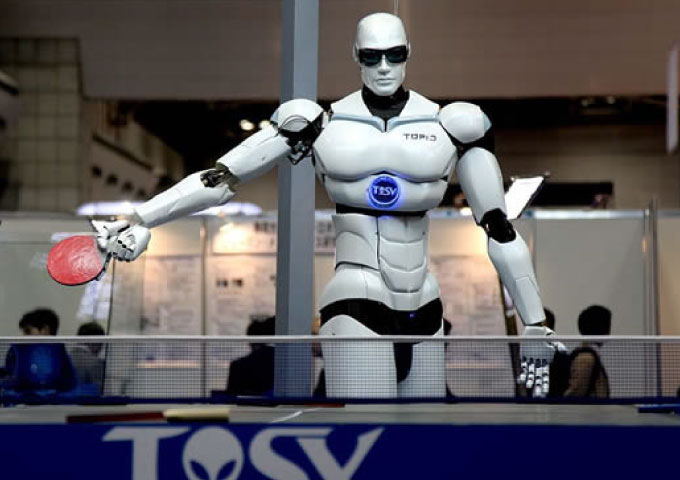

Más dignos de confianza que esos seres a medias vivos, productos de la alquimia o de la magia, han sido siempre los autómatas: simples máquinas, aunque con cierta autonomía de movimientos. Han existido desde la más remota antigüedad. Los egipcios construían estatuas de dioses que cantaban con el viento o echaban llamas por los ojos. Los chinos fabricaban marionetas que caminaban solas. Los basileos de Bizancio tenían leones de hierro que rugían y agitaban las alas para asustar a los embajadores de las naciones bárbaras. Leonardo de Vinci diseñó una armadura de guerra que sabía saludar – y por eso no es de extrañar que los robots cirujanos de hoy lleven el nombre de “de Vinci”.

Y ajedrecistas. Casi desde que se inventó el juego del ajedrez, se inventaron muñecos autómatas que juegan al ajedrez. Hubo uno famoso en toda Europa, llamado “el Turco”, que le ganó una partida a Napoleón Bonaparte. Un empresario avivato hizo una fortuna en Nueva York a principios del siglo XX exhibiendo los talentos de un jugador al que llamaba “el Autómata de Nueva York”. En ambos casos, y probablemente en todos, el secreto consistía en que había un ajedrecista enano acurrucado en la barriga de la máquina, que la manejaba desde dentro. Ni siquiera el famoso computador Deep Blue de IBM, tan grande como un armario, y que derrotó en una ronda de partidas al excampeón mundial de ajedrez Gary Casparov hace veinte años, para gran escándalo de la prensa, era de verdad autónomo. Porque cuando no se llegaba en el juego al jaque mate incontrovertible, quien decidía si el cerebro aceptaba u ofrecí tablas no era él, sino sus programadores. Sus dueños sus años. Deep Blue no era más que un instrumento. No había razón para escandalizarse como se escandalizó la prensa escandalosa cuando la máquina electrónica derrotó al hombre de carne y hueso: quienes lo derrotaron fueron otros hombres: los constructores y los programadores de la máquina – y, desde más atrás, los que inventaron el juego del ajedrez. Es decir, el enanito que agazapa en la barriga de la máquina, y la maneja. O por lo menos le da cuerda, como Leonardo de Vinci a su inhumana armadura de metal.

A la laparoscopia, esa práctica asombrosa de la cirugía a ciegas, que consiste en coordinar a distancia la vista con el tacto: en tocar con los ojos, o en ver con las manos: con las yemas de los dedos – a la laparoscopia que todos ustedes conocen mejor que yo, viene a sumarse ahora la robótica, que potencia las capacidades del cirujano. Por ahora estos robots sólo son, para parafrasear a Borges, aprendices de cirujanos. El Doctor Rafael Riveros, en su brevísima introducción a este libro, describe al cirujano por tres rasgos: “manos de mujer, ojo de águila, y cerebro del ser”. El robot amplifica los dos primeros: es una prótesis – como las gafas, como las pinzas – que prolonga y afina las manos femeninas y las hace más precisas; y que aguza el ojo de pájaro injertándolo de telescopio y de microscopio. Pero le queda faltando el tercer rasgo: el “cerebro del ser”, como lo llama Riveros. El enanito de que hablaba yo hace un momento. El cangrejo ermitaño que mueve desde el interior la concha de un caracol ya muerto, o la larva de mariposa que anida dentro de los famosos fríjoles saltarines mexicanos. Le queda faltando al robot lo que por otra parte ya está siendo inventado a grandes pasos en otro rincón de la ciencia, cada vez más compartimentada, pero en la que al final todo acaba juntándose: la inteligencia artificial. El cerebro del ser:

Y el problema está ahí.

La arcilla con la que se amasan los nervios y las venas de los robots contemporáneos, tiene una incómoda proclividad al mal: a la desobediencia, que es el pecado original. No solo el de Adán y Eva cuando comieron la fruta prohibida. También el de Luzbel, el arcángel desobediente, el que dijo “Non serviam”. Al golem de Praga lo tuvo que matar el rabino, su padre. El monstruo de Frankenstein se suicidó, creo recordar, por reato de conciencia: era un monstruo sentimental, a quien no le gustaba hacer daño, y se horrorizó de sí mismo. No sé muy bien qué pasó con el Deep Blue del ajedrez, pero me imagino que también a él lo desconectaron hace años por obsoleto.

Igualmente dramática, aunque ficticia, fue la muerte de “Hal”, el cerebro electrónico de la película “La odisea del espacio”, del director Stanley Kubrik. El astronauta superviviente de los varios asesinatos cometidos por Hal, que es un simpático aparato del tamaño de un órgano de catedral hecho de lucecitas y de ruidos y de teclas, tiene que apagarlo como se apaga una lámpara para que no lo mate también a él. Y a medida que le va desenchufando uno por uno los circuitos electrónicos, la máquina, cada vez más viva, cada vez más humana, va quejándose, va diciendo que tiene miedo de morir, se va despidiendo: “good afternoon”, murmura con la voz ya rota. Y mientras agoniza electrónicamente se pone a cantar una canción. Muere cantando, como los héroes de las mitologías primitivas.

Yo espero que no corran la misma suerte estos robots de los doctores Riveros, Moscoso y Hernández. Espero que no decidan por su cuenta y riesgo extirpar el páncreas cuando el problema es la vesícula, y que no se les olviden unas tijeras y unos rollos de gasa en el estómago abierto de un paciente. Aunque viéndolo bien esos serían simples descuidos profesionales, que son frecuentes en la cirugía como en cualquier profesión. Más grave sería que decidieran asesinar a su manipulador, el cirujano, clavándole en la carótida un minibisturí laparoscópico. Ojalá no suceda.