¿Por qué nuestras instituciones carecen de autoridad?

Tomás Felipe Molina

Tomás Felipe Molina

Una de las características más notorias de los países en tránsito a la modernidad es la falta de autoridad de las instituciones mismas. La ley, verbigracia, suele obedecerse solo cuando hay una persona que la haga valer. No se obedece porque los sujetos la hayan interiorizado. El súperyo de los individuos colombianos, por ejemplo, suele ser bastante débil cuando se trata de cumplirla. Simplemente no los obliga a obedecerla. Al contrario, su mandato suele ser el de saltársela. Esto es algo que ya había notado Gómez Dávila, aunque de forma muy hiperbólica, cuando escribía que:

“Características del colombiano: (…) falta de moralidad; la noción de deber le es desconocida; la única regla es el miedo del gendarme o del diablo; en su alma ninguna estructura moral, ni intelectual, ni social; ignora toda tradición; sometido pasivamente a cualquier influencia, nada lo marca; nada fructifica, ni dura, en ese suelo de contextura informe, movedizo, plástico e inconsistente”.

En otras latitudes la obediencia a la ley está mucho más interiorizada. Quien haya vivido en países modernos sabe que si bien allí los ciudadanos no son kantianos ideales que cumplen su deber por el deber mismo, la obediencia a las instituciones se tiene mucho más interiorizadas. Instituciones como la ley son fuertes independientemente de quien las encarne en un momento dado. Las explicaciones obvias que encontramos de esto incluyen la Reforma, la fuerza del hábito y la educación, además del desarrollo económico.

En nuestros países, en cambio, las instituciones solo se obedecen cuando se encarnan en un sujeto que tiene la fuerza para hacerlas cumplir (el policía, el juez) o cuando se encarnan en un sujeto cuyas cualidades las hacen dignas de ser obedecidas (el profesor carismático, el presidente que ama al pueblo, etc.). E incluso en esas situaciones muchas veces son abiertamente desobedecidas.

Quizá la única institución verdaderamente obedecida por todos es la ley no escrita del sentido común: las personas actúan rígidamente de acuerdo a la “sabiduría” recibida. Hay, por supuesto, explicaciones más o menos obvias de por qué todo esto es así. La infinita complejidad de la ley; el abismo entre la ley escrita y el sentido común; la ausencia de una revolución cultural que haya puesto en duda la mayor parte de la “sabiduría” recibida. Pero tal vez esos sean más síntomas que causas. Todo esto es consecuencia, como se verá a lo largo del artículo, de la lógica de la autoridad en nuestro entorno.

*

Veamos el problema con cuidado. En las sociedades premodernas se cree que la autoridad está indisolublemente ligada a ciertos individuos y, por tanto, no es mera consecuencia del rol simbólico que ocupan temporalmente. Por ejemplo, la majestad de un rey no sólo proviene del hecho de que se siente en el trono, sino de una cualidad intrínseca que posee en sí mismo (la sangre real, la sanción divina, etc.). Quienes en nuestros países creen en ‘presidentes eternos’ también suponen que la autoridad y el derecho a gobernar están absolutamente ligados a los susodichos presidentes: no provienen solo de sentarse en la silla del presidente, sino de una cualidad intrínseca del presidente en particular (su amor al pueblo, su inteligencia, su fidelidad a las leyes de la historia, etc.).

El Cuarto Estado, Giuseppe Pellizza

Para el mundo moderno, no obstante, todos tenemos la misma capacidad de ser ocupantes temporales de los roles de autoridad. Justamente su revolución consiste en mostrar que no hay amos esenciales, es decir, que todos tenemos derecho a mandar y a ser obedecidos por el mero hecho de ocupar un rol con autoridad. Ese es el principio democrático. Nuestra sangre, verbigracia, es irrelevante: la presidencia y su autoridad pueden ocuparla quienes quieran durante un tiempo limitado. Las cualidades únicas que podamos poseer no nos habilitan formalmente para ser los máximos líderes de la sociedad, ni mucho menos para serlo de modo vitalicio. Incluso pueden llegar a ser un impedimento. De tal modo, a las instituciones no se les hace caso por las cualidades de la persona que las ocupa, puesto que todos tenemos derecho a ocuparlas. Lo importante es la institución, no quien la encarne.

En nuestras sociedades encontramos una contradicción por motivos ideológicos e históricos. Al estar entre la pre modernidad y la modernidad, mantienen una creencia incompatible con lo que saben. Sabemos, por ejemplo, que cualquiera puede ocupar las posiciones de juez, policía o profesor, y que quienes las ocupen deben ser obedecidos independientemente de sus cualidades, pero creemos, porque así lo demostramos en la práctica, que el rey necesita ser de sangre real, es decir, que quien ocupe el cargo debe tener una cualidad particular para que lo obedezcamos. Al profesor se lo obedece no porque sea el profesor, es decir, por su rol simbólico, sino por el castigo que puede imponer o por el respeto que se gana entre sus estudiantes. Nuestras instituciones carecen, pues, de autoridad en sí mismas. Todas las que funcionan son concretas, atadas a una persona y a la fuerza o cualidades que posea.

El psicoanálisis nos puede servir para entender el problema con más claridad. En Tótem y Tabú, Freud mantiene una tesis muy influyente: el tránsito de la naturaleza a la cultura se da por medio de un parricidio primordial. Los hijos quieren disfrutar de las mujeres del padre, y para lograrlo deben asesinarlo. Lo paradójico es que la consumación de la matanza no consigue su propósito sino que, al contrario, lo vuelve imposible: la prohibición del incesto se hace más fuerte aún con la muerte del padre, puesto que ésta implica el nacimiento de la LEY, es decir, del NO, de la prohibición como mandato simbólico-cultural. En efecto, el paso de la naturaleza a la cultura, de la dominación bruta a la dominación simbólica, de la fuerza a la ley, se da por medio de un crimen primordial que reprimimos y que abre el espacio de la prohibición: el asesinato del padre.

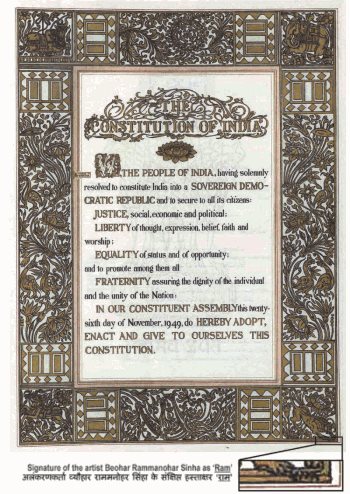

Constitution_of_India

Paradójicamente, lo anterior implica que la ley-del-padre (i.e., la prohibición del incesto, o más bien, la prohibición misma, el NO) solo es auténticamente respetada una vez el padre mismo es traicionado y asesinado. Es fácil ver por qué es así: solamente después de su muerte, la ley-del-padre puede ser realmente obedecida en tanto mandato simbólico que los individuos interiorizan y no como mera imposición bruta. El padre asesinado, sin embargo, no sabe que fue asesinado, es decir, la ley opera como si el padre estuviese vivo, como si realmente hubiese una fuerza bruta que nos niega el acceso a la madre. La figura paterna actúa como si su autoridad emanara de sus propias cualidades y no, en cambio, del padre muerto, es decir, de un orden simbólico interiorizado por los sujetos.

Tal y como el padre ya descrito, los gobernantes pre modernos (y sus súbditos) creen que su autoridad de algún modo emana de una cualidad que solo ellos tienen (su sangre, una sanción divina, etc.). Esto se ve reflejado en el concepto de los ‘dos cuerpos del rey’ que Kantorowicz desarrolla en su libro homónimo. El rey evidentemente posee un cuerpo físico mortal, pero los medievales creían que también tenía uno sobrenatural que no podía ser destruido, pues representaba su mística autoridad y dignidad. De tal modo, en la figura del rey no había separación auténtica entre el cuerpo físico y el rol simbólico que desempañaba. Por eso mismo, el monarca podía creer que su autoridad se derivaba de sí mismo y no de un puesto independiente de él, incluso aunque necesitara sentarse en el trono para que su autoridad tuviese eficiencia simbólica (es decir, para que fuera reconocida por el gran Otro). Si se lo piensa bien, separar al rey de su rol simbólico es formalmente imposible, porque nadie puede destruir su segundo cuerpo, ni apropiárselo. Hace parte integral de él mismo. Justamente por esa razón para un monárquico es absurdo hablar de “ex reyes”. Todo rey legítimo es por definición rey incluso aunque no se siente en un trono. Lo anterior puede ser sintetizado del siguiente modo:

Premodernidad

Dignidad y autoridad (rol simbólico) = cuerpo físico = rey.

En otras palabras, los tres elementos son verdaderamente indistinguibles en el nivel de lo simbólico. La modernidad viene a destruir esta ilusión. Lejos de identificar de manera esencialista al sujeto con su rol simbólico, surge la idea de que los seres humanos meramente ocupamos temporalmente nuestro rol. Aquí, pues, el gobernante no está atado de manera esencial a la majestad de su posición. Dicho de otro modo, el gobernante moderno no tiene dos cuerpos atados esencialmente a sí mismo: solo tiene su cuerpo físico. El rol simbólico que ocupa es independiente de él. Así pues, la imagen moderna del gobernante puede ser explicada del siguiente modo:

Modernidad

Dignidad y autoridad (rol simbólico) ≠ cuerpo físico ≠ gobernante

Los tres elementos son distinguibles: el rol simbólico lo puede ocupar cualquiera, justamente porque no depende de ningún ser particular, de ninguna cualidad específica. En el mundo pre moderno el ser quien se era equivalía inmediatamente a un rol simbólico: “soy rey porque soy hijo de rey. En tanto rey, además, tengo una autoridad y dignidad que emanan de mí mismo”. En la modernidad, en cambio, el ser quien se es por naturaleza no es credencial para ocupar un rol simbólico: si ocupo un rol simbólico no se debe a que tengo este cuerpo con tales o cuales orígenes, sino a que me sometí a elecciones, etc. De tal manera, ya nadie está atado de manera esencial a un rol simbólico. Al contrario, todo rol es independiente de nosotros. “Soy presidente porque me han elegido como tal. Mi dignidad y autoridad solo se deben a que temporalmente estoy ocupando este puesto, no tiene nada que ver con mis cualidades intrínsecas”. En efecto, mientras hablar de “ex reyes” es ilógico en la ideología de un monárquico, un republicano sí puede hablar de “ex presidentes”, i.e., es posible separar a la persona de su cargo, de su rol simbólico.

Statua_Iustitiae By Deval Kulshrestha CC BY-SA 4.0

El líder de los lugares donde la modernidad no opera todavía con toda su fuerza cree que su autoridad y dignidad emanan de sí mismo. Sus seguidores también lo creen. Por eso puede ser presidente eterno, incluso aunque ya no esté ocupando el puesto que las elecciones le otorgaron en cierto momento. Evidentemente, la justificación antigua ya no tiene legitimidad: si el líder tiene esa autoridad no es porque sea descendiente de Carlomagno, sino porque es el caudillo del pueblo, porque es el otro del Otro que sí sabe cómo se arreglan las cosas, porque posee una inteligencia superior, etc., etc. En otras palabras, ocupará eternamente su rol simbólico de autoridad debido a una serie de cualidades pretendidamente intrínsecas, y no solo porque, a la manera moderna, gane unas elecciones que le permitan ocupar el lugar de autoridad.

Lo anterior explica, más allá de las debilidades materiales de nuestros Estados, por qué la autoridad de las instituciones es tan baja en nuestros países. Todavía la entendemos, aunque sea de modo inconsciente, como consecuencia de la fuerza o las cualidades de quien se la arroga y no como mera consecuencia de ocupar un rol simbólico. En efecto, en países como Colombia, incluso dentro de instituciones más o menos serias, puede tener más autoridad quien tenga fuerza y carisma que quien ocupa el rol simbólico oficial de autoridad.

En nuestras sociedades el padre todavía cree estar vivo, todavía cree mandar por su propia fuerza física. No establece una distancia mínima entre sí mismo y su rol simbólico. Da por hecho que son iguales. Esto tiene consecuencias políticas y sociales. Los Estados se ven obligados a hacer valer su autoridad por medio del despotismo y no por medio de cierto poder simbólico, es decir, de un poder que en vez de imponérsele a los ciudadanos, trabaja con su anuencia. Y por eso también los jefes suelen ser tiranos que mandan como si fuesen el padre primordial. De hecho, eso también explica por qué las figuras de autoridad en Colombia son tan sensibles con cualquier crítica de su autoridad: al sobre identificarse, como el rey pre moderno, con su rol simbólico, todo lo que ponga en tela de juicio su autoridad es tomado como un ataque a toda su persona y no como una duda sobre su competencia dentro de un rol simbólico en particular.

¿Quiere decir que vivimos en la naturaleza y no en la cultura? No exactamente. Una parte limitada de la ley sí sabe que el padre está muerto y por eso se ha trasladado a nuestro súperyo y a nuestro inconsciente: el sentido común, la “sabiduría” recibida. Precisamente por eso opera con gran eficiencia y no necesita de una persona concreta que la haga cumplir todo el tiempo. Nuestro súperyo nos da reprimendas cuando no obedecemos la “sabiduría” recibida de cómo se hacen las cosas. De resto, la autoridad suele operar como si el padre estuviese vivo.

Evidentemente, como nuestros países están en proceso de modernización, lo aquí descrito no es un hecho absoluto. La eficiencia simbólica de las instituciones existe, pero es muy limitada. Todavía operamos con la antigua lógica. Las familias o grupos económicos que pretenden gobernar por ser lo que son (como el rey medieval) todavía tienen reconocimiento simbólico a gran escala, aunque sea casi siempre disavowed: la gente sabe que todos formalmente pueden ganar elecciones legítimamente y acceder al poder, pero al mismo tiempo actúa como si solo ciertos grupos de personas debiesen tener acceso al poder por ser lo que son (los blancos, los ricos, los de apellidos ilustres, o incluso, los pobres, los que vienen de la nada, etc.). En los países modernos, por supuesto, esto también sucede con las monarquías, pero de manera casi totalmente residual, no como principio básico de la política.

El punto no es matar al padre: ya está muerto. Lo importante es que se entere de su propia muerte. De esa manera las instuciones formales tendrán verdadera eficiencia simbólica.